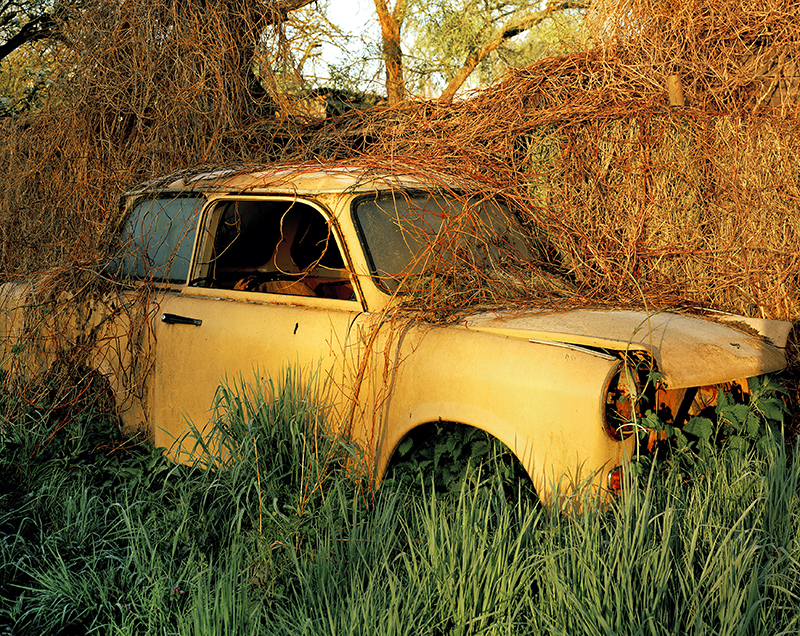

Trabant 601, 2015

ab 45,00 €

Das Foto habe ich 2015 in Eberswalde Finow, einer vergessenen Kleinstadt nordöstlich von Berlin morgens im Frühling gemacht. Am selben Tag habe ich nicht weit weg auch noch den Trabant im Frühling fotografiert.

Die Geschichte des VEB Sachsenring Automobilwerk geht direkt auf die Werke von Horch und Audi in Zwickau zurück. Nach der Enteignung 1948 wurden sie zum VEB Automobilwerk Zwickau zusammengelegt. Ziel war es den Trabant in hohen Stückzahlen produzieren zu können. Die neue Karosserie des Trabant 601 aus dem Jahr 1963 war jedoch die letzte erfolgreiche Neuentwicklung der Sachsenring- Entwicklungsabteilung. Der Trabant wurde bis 1990 nahezu unverändert gefertigt.

Schon im Jahr 1960 hatten der VEB Motorradwerk Zschopau und der VEB ZEK Automobilbau in Karl-Marx-Stadt mit der Entwicklung, Konstruktion und dem Bau von Kreiskolbenmotoren begonnen. 1962 wurde der VEB Sachsenring Zwickau als Hersteller mit hinzugezogen. Leistungsfähigere und moderne Motoren sollten die simplen Zweitakter im neuen Modell P 603 ersetzen. Leider wurden die Entwicklungen nicht in die Serie überführt. Die Verantwortlichen der DDR-Wirtschaft scheuten das Risiko, obwohl viele anfänglichen Probleme gelöst werden konnten. Hauptgrund war, dass der Trabbi auch ohne moderne Technik schon Jahre im Voraus ausverkauft war. Warum also investieren? Bedauerlicherweise starb mit dieser Fehlentscheidung auch der neue Fließheck-Trabant P 603. Alle Prototypen und Funktionsmuster des „Zwickauer Golf´s“, dessen Serienstart ursprünglich für 1967 geplant war, wurden auf Betreiben der SED-Funktionäre vernichtet. Nur ein Modell im Maßstab 1 : 5 hat überlebt. Im Januar 1970 begann die Entwicklung des P760. Er wurde als Gemeinschaftsprojekt von Sachsenring, AWE und Škoda geplant. Teile der Elektrik sollten zudem aus Ungarn kommen. Die DDR zog sich im Herbst 1973 aus dem Projekt zurück. In der Tschechoslowakei diente der P760 später als Grundlage für die Reihe 105-130 von Škoda, dem Vorläufer des Favorit. In der DDR wurde das Projekt als P610 weitergeführt. Geplant war eine größere Variante als „Wartburg“ und eine kleinere als „Trabant“. Doch auch diese Entwicklung wurde eingestellt.