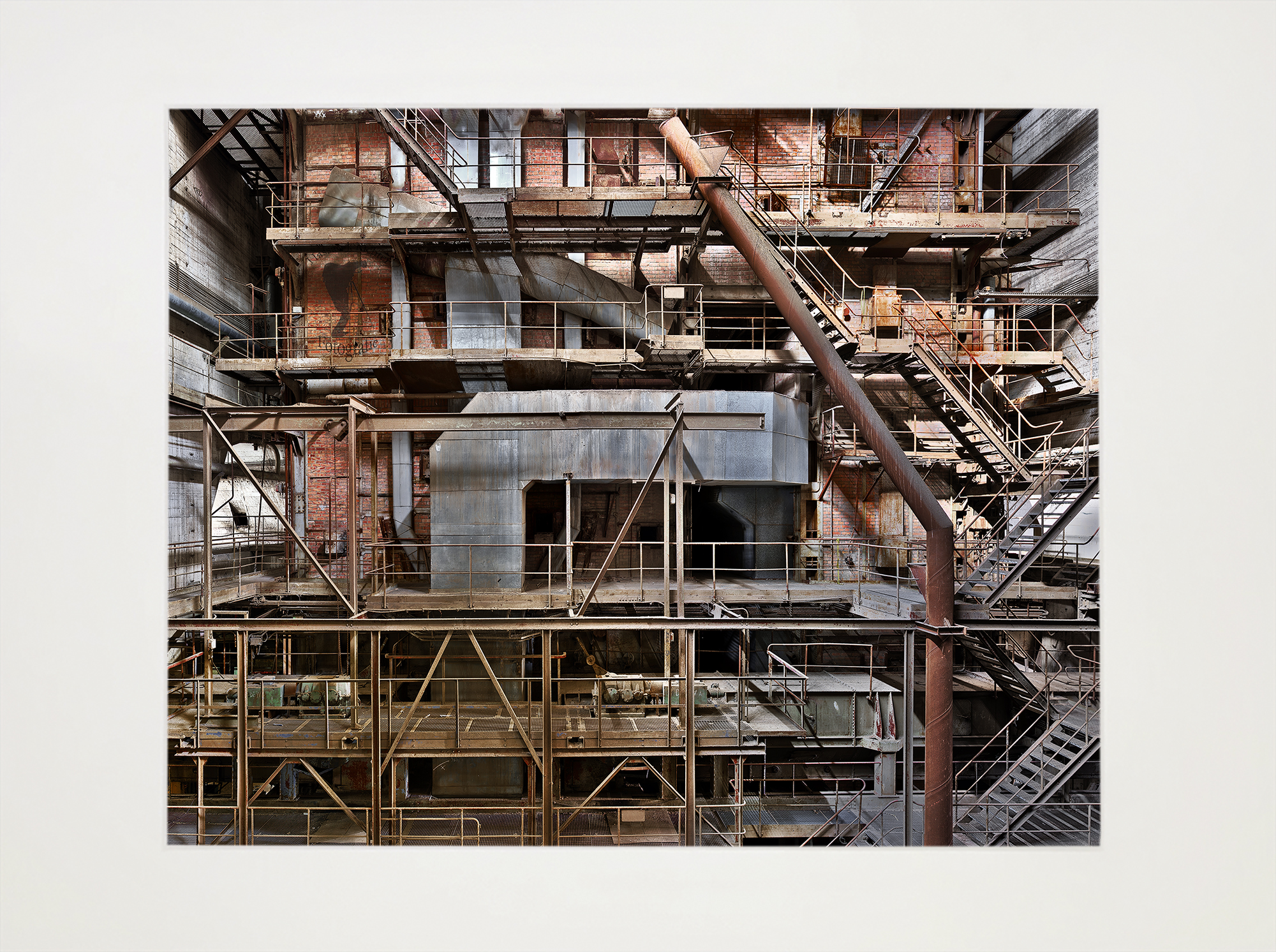

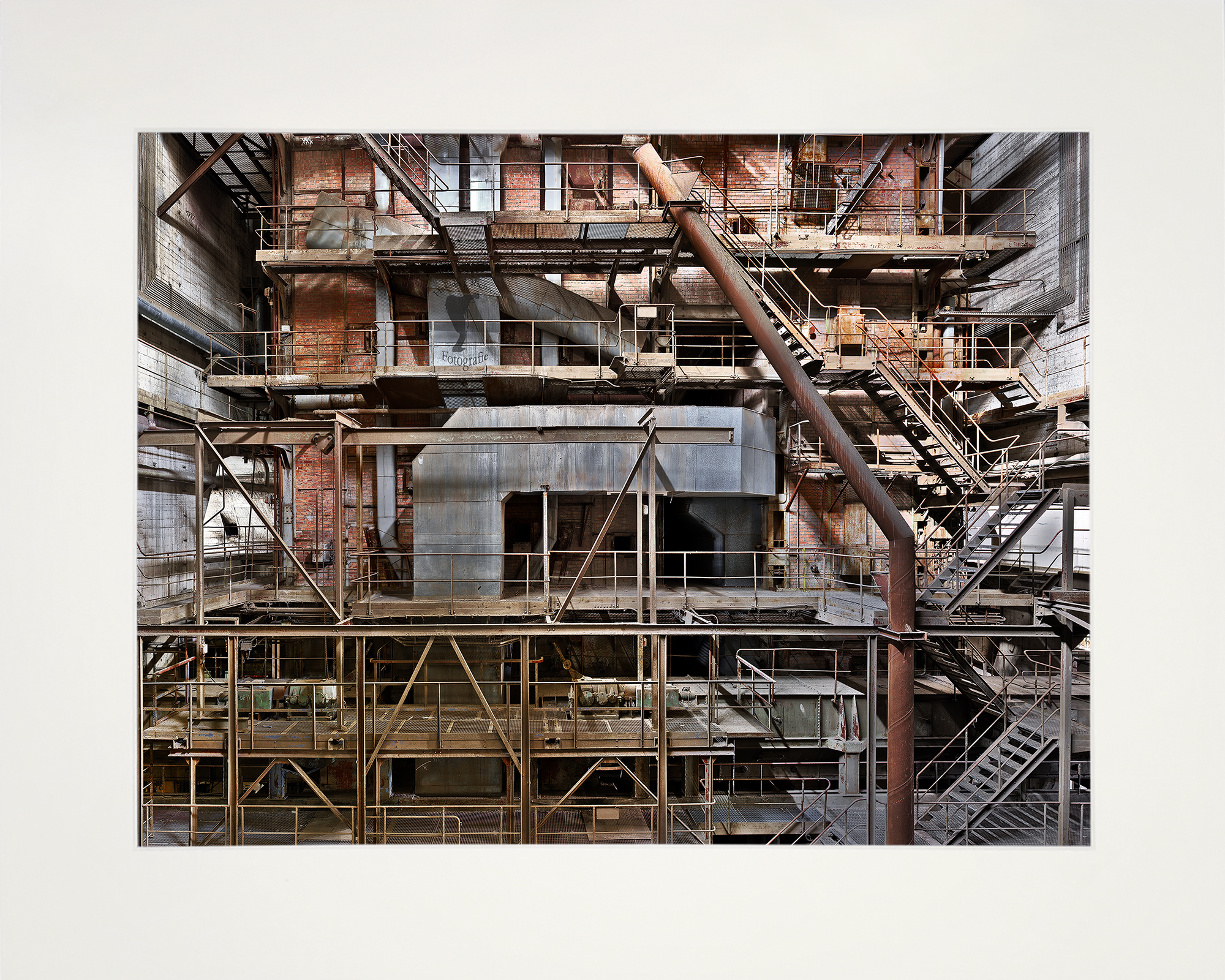

Reaktor, 2021

ab 45,00 €

Eines der größten Braunkohlekraftwerke der Welt stand in im Osten Deutschlands. Ein geheimnisvoller und verwunschener lost place, für alle, die sich mit Industriegeschichte auseinandersetzen. Einst weit sichtbar durch die 140 Meter hohen Schornsteine, wurden hier Strom für die Haushalte und die Industrie in Halle/Bitterfeld produziert. Mit Fernwärme sind Dessau und große Gewächshaus- Anlagen versorgt worden. Diese sollten 1991 als Erstes stillgelegt werden.

Dieses Motiv ist in verschiedenen Größen in meinem Shop verfügbar. Es bekommt mit dem Hahnemühle Photo Rag® Metallic 340 Papier eine besondere Wirkung.

Der Industrieabbau, die Auslagerung/Outsourcing von Produktion aus den Industrieländern resultiert aus Entwicklung, die Ende der 1960er und 1970er Jahren eingeleiteten wurde. Der Fall der Mauer 1989 beschleunigte diese weltweite Entwicklung noch. Ende der 1960er Jahre wurde der Kapitalverkehr liberalisiert. Nach 1973 wurde das Bretten-Woods-System und damit auch die Bindung an feste Wechselkurse abgeschafft. Die Wechselkurse und der Kapitalverkehr wurden freigegeben. Damit war der Ursprung für eine Entwicklung gelegt worden, die mit dem folgenden Ausspruch verbunden ist: „Die Märkte regeln das.“ Das Marktgleichgewicht stelle sich von selbst ein, es reguliere sich alles von selbst, und weitere Vorgaben oder Beschränkungen wären für die Entwicklung der Finanzmärkte nur hinderlich. In den 1970er und 1980er Jahre wurde diese Liberalisierung auch in den Industrieländern durchgesetzt. Seit Ende der achtziger Jahre und in den neunziger Jahren wurde dieser Trend auch weltweit durchgesetzt, u. a. auch durch den Internationalen Währungsfonds (IWF).

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich eine neue Variante kapitalistischer Entwicklung etabliert hat, der sog. finanzmarktgetriebene Kapitalismus („Finanzmarktkapitalismus“). Die Finanzmärkte treiben dabei die Realwirtschaft vor sich her, bzw. sie sind die dominierenden Kräfte. Die Renditen im Finanzsektor sind höher als die in der Realwirtschaft. Der Finanzsektor hat sich von der Realwirtschaft entkoppelt. Da das Geld häufig in den Finanzsektor fließt, kommt es zur strukturellen Unterinvestition in der Realwirtschaft. Eine Folge dieser Entwicklung sind negative Beschäftigungswirkungen und der Anstieg der Arbeitslosigkeit. Dies hat auch negative Auswirkungen auf die Sozialsysteme. Aufgrund des Auseinanderklaffens zwischen Einnahmen und Ausgaben bei dem deutschen Sozialversicherungssystem kommen viele Sozialausgaben auf den Prüfstand, und der Privatisierungsdruck wird verschärft. Es kommt zu einer enormen Umverteilung von unten nach oben und nachfolgend auch zu einem Vertrauensverlust in die parlamentarische Demokratie.

Die weltweit gerechte Verteilung von Wohlstand ist eine Voraussetzung für Frieden und der Schlüssel, um die drohenden Umweltkatastrophen verhindern zu können.